江西宜春:“指尖”上的乡土风情

清晨的阳光刚漫过奉新县干洲镇的稻田,李猛跟往常一样,端坐在八仙桌前,铜版纸铺展如镜,瓷碗里的墨汁泛着温润的光。他没有取画笔,而是抬手将食指浸入浓墨,手腕轻转间,指腹在纸上一按一推,墨色便顺着指缝晕开,转眼化作远山的轮廓。这不是魔术,而是干洲镇独有的“手指画”——用指尖作笔,掌心为砚,在纸上勾勒出乡土人间的万千风情。

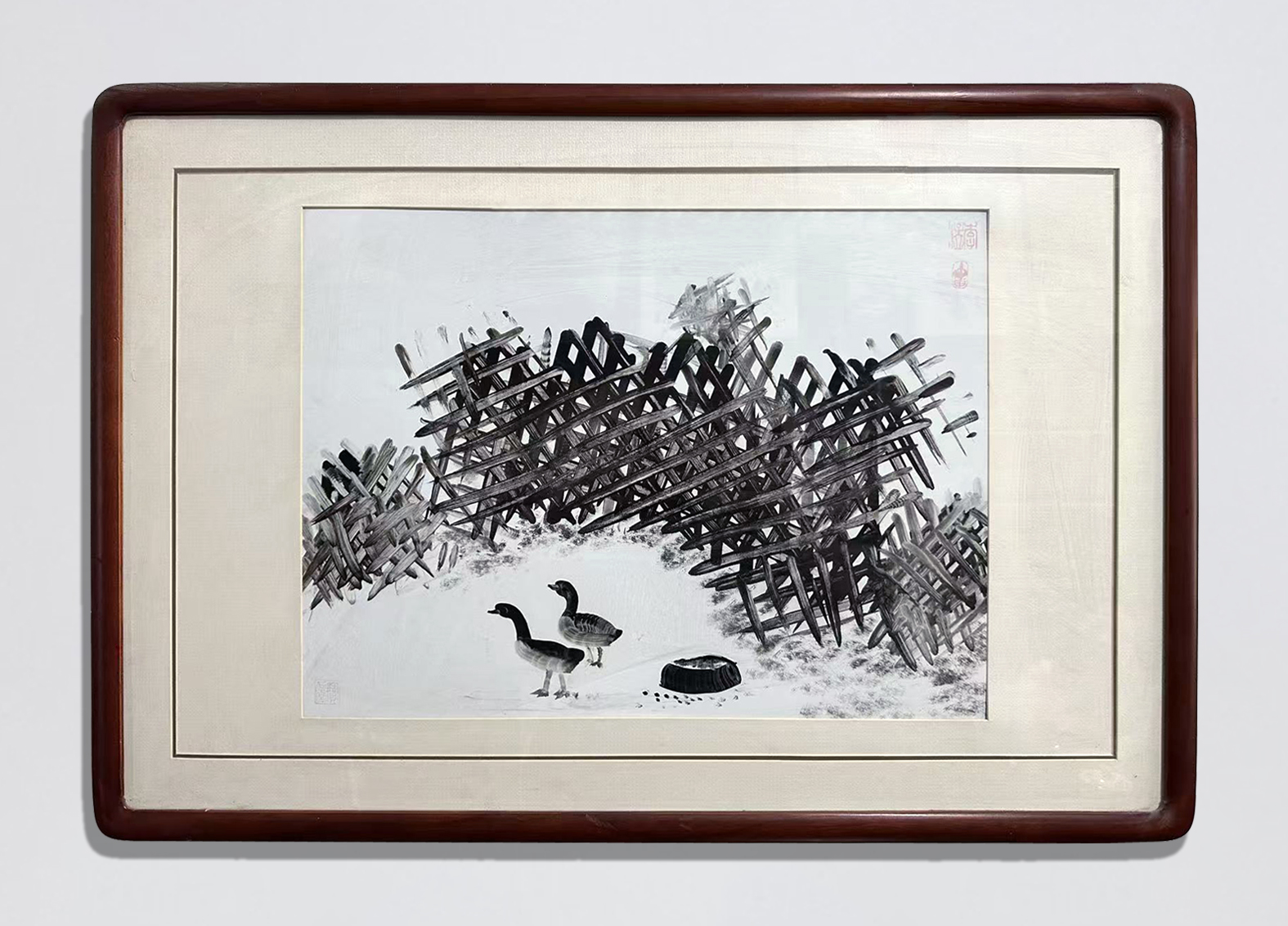

手指画《乡趣图》

在干洲镇,手指画的诞生本是一场“意外”。上世纪七八十年代,当地农民画家农闲时爱聚在晒谷场画画,有时画笔不够,有人便随手用手指蘸墨涂鸦,却意外发现指腹的纹理能晕出画笔难及的细腻层次。山清水秀的干洲镇本就藏着剪纸、木雕的老手艺,农民画家们受此启发,将田间的稻穗、溪边的卵石、屋檐下的燕子都搬进画里,渐渐琢磨出“推、压、按、行、点”的独门技法:指节压出的墨痕是厚重的山石,指尖轻点的淡墨是漫天星子,掌心一抹的飞白则成了山间云雾,干、湿、浓、淡的变幻间,满是乡土生活的鲜活气息。

李猛带领奉新县干洲镇小学的孩子们学习手指画

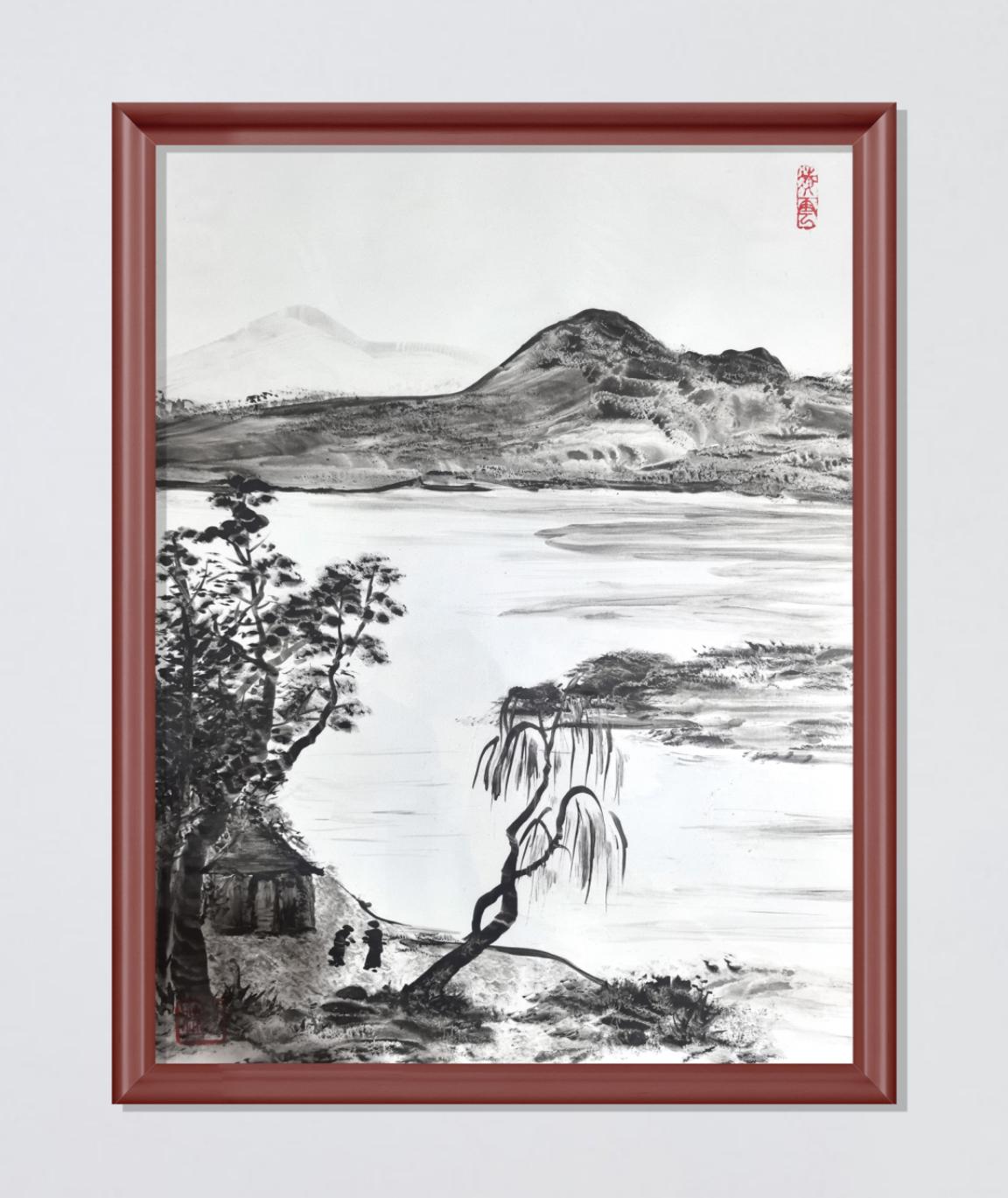

李猛是如今干洲手指画最有名的“掌墨人”。他十七岁跟着村里老画匠学画,最初总觉得手指画“不上台面”,直到看见师父用拇指蘸淡墨,在纸上轻轻一揉,竟画出了雨后荷叶上滚动的露珠。“手指能触到墨的温度,画笔不行。”师父的话让他记了三十年。如今他的画里,既有《乡趣图》中田园农家的泥土香,也有《夏日荷鱼》里荷叶下游曳的精灵,去年一幅《干洲十景》在非遗展上展出时,有老人盯着画里的古桥落泪:“这就是我小时候赶圩的路啊!

可这门“指尖上的功夫”,也曾差点断了传承。前些年,年轻人都往城里跑,愿意坐下来练三五年指画的人越来越少。李猛记得,有次去镇上小学讲课,孩子们盯着他满是墨渍的手问:“爷爷,用手机画画不是更方便吗?”这话让他夜里翻来覆去睡不着——总不能让老祖宗传下的手艺,在自己手里没了声响。

孩子们进行手指画创作

转机始于2018年,奉新县将干洲手指画列入县级非物质文化遗产名录。政府不仅帮着办展览,还在学校开了兴趣班。在此前的一个学期年度里,同样是县非遗文化传承人的余石根老师的奇石赏析课激发了同学们对传统文化浓厚的兴趣。本学期,李猛则成了美术课堂“客座老师”,每周五下午都去给孩子们上课。他教孩子们用食指画小鸡的绒毛,用小指勾柳条的细枝,有个叫妞妞的小姑娘,第一次用手掌拓出一朵墨荷后,举着画追着他喊:“老师,我的手会开花啦!”现在,镇上的文化站里常能看见祖孙同画的场景,老人们教技法,年轻人用短视频拍创作过程,指尖的墨香,正顺着屏幕飘向更远的地方。

手指画《干洲十景图》

如今再走进干洲镇,时常能看见田间地头的画案:农妇放下锄头,指尖蘸墨就能画朵稻穗;孩童放学归来,在石板上用湿手指画只小狗。这门从泥土里长出来的艺术,没有精致的画框,却装着最鲜活的乡土记忆。就像李猛常说的:“只要指尖还能沾墨,乡土的故事,就永远画不完。”(舒启明、滕轲)